活动专题

时间:2023-10-10 11:52:58 来源:耿玉基

[内容导读] 一、引 言 在我国治理版图中,市域承上启下,处在整个治理体系的枢纽环节,承载着繁重的社会治理任务。市域涵盖着县域、乡村、社区

一、引 言

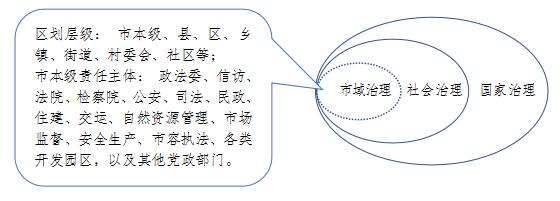

在我国治理版图中,市域承上启下,处在整个治理体系的枢纽环节,承载着繁重的社会治理任务。市域涵盖着县域、乡村、社区等不同的治理单元(见下图1)。目前而言,我国市域社会治理的问题可能在于:如何未雨绸缪,在突发事件之中实现对于市域社会矛盾的预防、控制和化解?如何规制公权,平衡突发事件期间的秩序与自由、效率与法治等各个现代社会治理取向之间的关系?如何见微思著,检视并反思突发事件的治理过程,补强市域社会治理体系,克服突发事件可能带来的社会风险问题?

图1.市域社会治理的层级、主体及治理之间的包容关系

近年来,《突发事件应对法》《传染病防治法》《食品卫生法》《动物防疫法》《防震减灾法》《安全生产法》等法律陆续施行与修正,突发事件的治理体系日臻完善。但从整体上看,其间社会矛盾的防控和化解并非完美无缺,与国家治理体系和治理能力现代化的目标相比,依然存在治理短板。置于中国特色社会主义的新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。立足突发事件对于人民的常态生活、稳定生活、美好生活带来的影响,若市域应对不当,则可能生成风险而引起社会恐慌、社会失序等问题,滋生各类显性的、隐性的基层社会矛盾。

二、突发事件与市域社会治理的风险类型

市域社会治理是国家治理的重要基石,是国家治理在市域范围内的具体实施。事实上,各类风险一直伴随着人类文明的发展脚步。一般而言,突发事件与矛盾风险呈现着伴生关系,让市域承载着更多治理的命题与“负荷”,相关领域可能面临下列矛盾与风险:

(一)社会矛盾的“新生风险”

在突发事件期间,市域社会治理面临着多重任务。由于应急治理存在着紧急性、即时性、不确定性等特点,故应急法律措施、应急临时措施以及其他执法行为,可能会随着突发事件的防控形势的变化而具有较宽的执法判断余地,使得市域社会治理生成更多的执法领域的风险点、风险源。基层行政主体可能产生“过激执法”“过度执法”,甚或“暴力执法”等情形。同时,有的应急措施存在法律依据不足、程序不正当、裁量不合理的问题,从而让有的基层执法主体陷入社会治理的法治盲区,便可能逾越依法行政原则,生成治理规则虚置、治理公权扩张、行政执法失范等不当问题。

(二)社会矛盾的“衍生风险”

随着突发事件的演化,市域范围内市场主体的正常生产经营,可能受到不同程度的影响。诸如市场主体与劳动者之间的工资支付、补贴计算以及社会保障等事宜,可能会衍生出新的劳动争议。同时,对于环境保护、安全生产、自然灾害预防等事宜,由于突发事件的情势与工作重心的掣肘,市场主体可能会疏忽于上位法的严格执行。同时,行政主体的常态执法检查可能因顾此失彼而存在失位与疏漏。再者,随着突发事件的终结,人口、交通、资源等生产要素的流动性可能在短时间内被快速激发。其衍生于公共安全、市场监管、交通运输、公共服务等领域的现实矛盾,则会全方位考验市域的社会矛盾风险控制力。

(三)社会矛盾的“积聚风险”

受制于突发事件,不在少数的民间纠纷可能尚未及时纳入多元化解渠道;一些案件查处与审理处于搁置状态;有的生效裁判文书尚未得到及时执行;一些民众的诉求亦未得到市、县(区)信访部门的处理与分流;一些乡村与社区的民间纠纷尚未被纳入民调组织的工作日程。期间,涉互联网案件可能存在违法地确认难、证据固定难、调查取证难等特性,故使得一部分此类矛盾纠纷积压并滞留在基层社会。其自然会加重当事人的对抗情绪,甚或扩散、升级而酿成群体性争议,从而加重市域治理的整体压力。突发事件期间,诸如借贷、家事、物业、土地征收、民生保障等传统型的各类矛盾纠纷,会暂时处于“休眠”状态。但随着事件的缓解,相关纠纷的案件数量甚或报复性增长,引发市域范围内的“诉源”激增现象。

三、突发事件与市域社会治理的理念重塑

在国家治理体系中,市域的社会治理任务可谓千丝万缕,是实现应急治理成效的核心环节。有学者认为:社会治理“最根本的是摒弃阶级斗争思维、矫正专政思维、淡化管理思维”。故在突发事件期间,市域的责任主体理当重塑并筑牢以下治理理念:

(一)市域的“包容治理”理念

长期以来,我国传统基层治理的模式较为刚性,尤为强调“命令—服从”的直线性社会管理方法。随着管制行政—公共行政的转变,当下我国法治建设的基本内涵之中增赋了柔性化、韧性的、显著包容性的公共服务理念。从应急视角看,包容性治理则要求治理主体在错综复杂的风险与矛盾情境之中,实现动态的治理方式调整、具有张力的治理结构优化。因此,市域理当改变以往“刚性治理”的方式僵硬、体系固化、包容性不足等问题,因应突发事件期间公众的心理脆弱性、社会风险的堆集场景。因而,在应急性的市域治理框架中,有待建构具有应变性的、弹性化的治理系统,促进市域在应对突发事件之时实现社会和谐有序。

(二)市域的“耦合治理”理念

面对重大突发事件,在科学认知尚存在盲区的情形下,对于社会治理的“靶心”,有待于治理领导机构、执法主体、社会主体等各个单元的合理分工、协同联动、即时响应、流畅对接等耦合化应对模式。具体到市域的社会治理,由于其是一个多维的、立体的、多结构的系统工程,故亟待克服以往单向的治理有余,而协同治理不足的问题。换言之,耦合治理理念有益于消解市域治理结构的互为掣肘化、法律依据的滞后化等情形,主张秉持动态的治理观,面向不同的群体、事件来设计有差异化的精准制度,切实做到“联动治理”,减少治理衔接不畅的情形,实现市域社会风险治理的协调性与实效性。

(三)市域的“整体治理”理念

在突发事件期间,市域新生的、衍生的多源性矛盾纠纷,往往涉及多领域、多主体,故碎片化的治理存在天然缺陷。因此,市域有待在治理层级、治理功能、公私合作等方面实现治理的集中性与整合性。市域治理主体应当统筹兼顾,不宜陷入“按下葫芦浮起瓢”的局部治理误区,而要致力于系统性、综合性的“无缝隙”治理。同时,将农村、城镇、城乡边缘地带等一并纳入整体治理系统,致力于现实社会与虚拟社会的智慧治理,开展政治安全、公共医疗、社会保障、社会秩序等各个领域的治理,实现常态治理、重大突发事件类的应急治理,以及“扫黑除恶”、生态环境等各个“治理子系统”的整体合力。

四、突发事件与市域社会治理的现代化路径

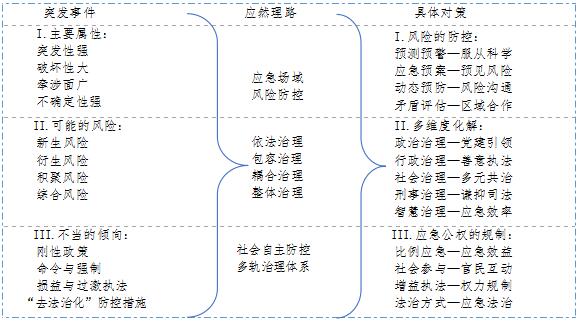

面对突发事件,关于市域社会治理的 “四个现代化”,其应当以社会化作为治理基本面,以法治化作为治理根本方式,以智能化作为重要支撑,以专业化作为组织人才保障,立足市域的治理特点、时代特征与主体框架(见下图2),实现“四化”之间的互为融贯与相辅相成,切实提升市域社会治理的现代化水平。

图2.疫情期间“市域社会治理”风险应对的主体框架

(一)以重心下沉预防社会矛盾,推进市域社会治理的“社会化”

面对突发事件引发的矛盾纠纷,其关键在于吸纳和整合社会各方面的治理力量,落实市域治理的人民主体性。其主要在于加强乡村和社区的治理体系建设,持续推动治理重心不断向县域、乡镇(村委会)、街道(社区)下移,健全村民和居民的关于自治方面的议事制度,在治理空间最大限度地激活民力、集中民智。例如,完善“社区网格”“村民议事”等制度,全面发挥基层治理共同体对于风险治理的主体功能。

在风险治理策略之中,预防的成本最低而效益是最高的。因此,突发事件期间的治安防控要实现从“事后处置”向“事前预防”“事中干预”的转变。基层政府理应充分考虑到其给经济社会发展带来的阻滞因素,及时厘定矛盾预防性的的帮扶政策。公权主体该当做到评估精确、预测充分,强化“预警不及时、信息不公开、治理行动迟缓”等情形的责任追究;对于处在萌芽阶段的风险,及时启动预警,开展公私合作,搭建社会化的风险预警互动平台。

(二)以规制公权实现治理适法性,推进市域社会治理的“法治化”

法治是市域社会治理的根本之策。在我国应急场域之中,公权力始终处于主导地位,存在被基层主体放大、滥用之可能,生成治理的缺位、越位等不当倾向。因而,厘定应急治理公权的边界,强化治理的法治监督则尤为重要。其重点在于:市域围绕治理权力细化一份确权+用权+限权的合规清单,规制相关减损公民权利的应急强制权。

正所谓“越紧急·越法治”,基层公权主体应当优化应急治理执法,在应对突发事件的同时,严格规范公正文明执法,巩固基层社会治理秩序。同时,市域的法治主体理当慎用强制措施,贯彻宽严相济的刑事政策;坚持“法治谦抑”精神,发挥行政警告、行政指导等柔性化的治理功能;秉持“善意执法”“善意稳控”的理念,开展调解、复议、裁决等,实现多元合力,防止社会矛盾的堆集,实现面向法治与共治的“合意权威”。

(三)以智慧治理方式的深度应用,实现市域社会治理的“智能化”

当下,智能化是打通数据空间、人类生活物理空间的重要路径。因此,市域应当综合发挥大数据、云计算、区块链、人工智能的功效。例如,建立人流、物流、房屋、通讯、突发事件的“数据库”;打破“数据孤岛”效应。实践“新枫桥经验”,加强突发事件的网络治理,深度应用便捷化的、集成化的“APP在线”纠纷排查方式。推行智慧司法,坚持“线上+线下”的调审结合,保证案件的立审执“不打烊”,及时将争议较大、矛盾持久的纠纷导入“化解阀”,让市域成之为“重大风险终结地”。

同时,施展智慧治理的风险沟通功能,畅通市域的科层平面沟通,以及市、县(区)、乡镇(街道)、村委会(社区)、社会公众等多个层面快捷性的风险沟通。譬如,服从科学理性,运用智慧决策,促进应急决策完成从繁杂冗长—简便高效的“数字化转型”;健全社会风险的智慧沟通机制,经由互联网完善应急决策、管控措施出台之前的沟通机制,从源头上防止社会情绪、公众恐慌以及其他社会矛盾的不当生成。

(四)以党建引领与人才队伍建设,推进市域社会治理的“专业化”

在发挥党委领导、政府负责的核心作用之时,市域要加强社会治理的组织机构建设,统筹推进市、县(区)、乡镇三级治理体制改革;提高市域社会治理的财政支出比例,保障社会治理公共服务的购买性支出。而且,有必要将社会各方力量导入乡村、社区以及企事业单位的扁平治理系统、网格组织与民调组织,促成基层公众在突发事件生成前的积极预防、防控中的主动响应、结束后的常态回归。立足长远,市域应当创新治理人才培养机制,在市属院校开设“社会治理学”专业,完善市域治理能力的培训体系,为产出更高质量治理成果提供坚实人才保障,从而持续实现市域范围之内的“定分止争”。

责任编辑:广汉

声明:

凡文章来源标注为"智领安平行业网"的文章版权均为本站所有,如需转载请务必注明出处为"智领安平行业网",违反者本网将追究相关法律责任。非本网作品均来自互联网并标明了来源,如出现侵权行为,请立即与我们联系,待核实后,我们将立即删除,并向您致歉。